歌ってみたMIX、

ボーカルトラックに

コンプレッサーをかける

ところから始まると思います。

人によって言ってることが違いすぎて

「けっきょく、コンプってどんな風に使えばいいんだ…?」

お困りのこととお察しします。

MIX素材としてのボーカルには

ほんとにいろんな形があって

- ダイナミクスが大きいボーカル

- ダイナミクスが小さいボーカル

この他にも

ボーカルトラックの性質は

述べ9000種類にも分かれていると言われていて(事実無根)

要するに、ほんとに多種多様です。

歌ってみたMIXを

10年以上やってきた僕の場合ですが

一貫して

『コンプレッサーの多段がけ』

を実践してますし、推奨してます。

ボーカルはダイナミクスが揺れやすい素材

大前提として、

ボーカルはダイナミクスが揺れやすい素材です。

「あぁ~………」と発声するのと

「「「ァアーーー!!!」」」と発声するのとでは

聴こえ方がぜんぜん違いますよね。

聴こえ方が違うということは

録れ音にも影響するということです。

プロだから音量がまとまってるとか、

素人だから音量がバラバラだとか、

そういう問題じゃないんです。

素材が人間の声である以上、

ダイナミクスはどうしても生まれるのです。

ので、

コンプレッサーは

慎重に設定していきましょう~

1パターンのコンプレッサー設定だと矛盾しやすい

音量差が大きいボーカルの場合、

コンプレッサー1つだと不自然になりがちです。

正確には、

1パターンの設定で

ボーカル全体を均一化しようとすると矛盾が生じる

んですね。

コンプレッサーの設定を

大きいところに合わせると

→小さいところにちっとも作用しない

小さいところに合わせると

→大きいところがペショペショになって聴けたモンじゃない

ということが起きがちです。

なので必然的に

『多段がけ』

が一番コスパよくまとめやすいな~

という結論でございます。

ボーカルコンプレッサーの多段がけ設定

順番やコンプレッサー設定は

素材によって変えていきますが、

基本的に

- 1段目:アタックを削り取る

- 2段目:ボディをならす

- (3段目:全体をもう一度なめらかにならす)

こんなプロセス。

3段目に()が付いてるのは、

3段目のコンプをかけるかどうか?は

ケースバイケースで

やる・やらないを判断するからです。

1段目のコンプレッサー設定

1段目のコンプレッサー設定は

- レシオ:8 or 12

- アタック:1

- リリース:7

- GR(INPUT):通常部分で-1~2dB・サビなど大きい部分で-3dB前後

- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量

僕はこんな設定にしてます。

ちなみにレシオが高いのは

僕の場合、

CLA-76の工程で

ボーカルの音圧感まで作るからです。

(CLA-76の、レシオ上げると全体がグワッと持ち上がるのを利用)

これは歌ってみた特有の

音作りテクでしょうから、

好みに合わせて調整してください。

もし

CLA-76を持ってない場合は

お持ちのコンプレッサーで代替して

- レシオ:深め

- アタック:ベリー早め~早め

- リリース:早め~ちょい早め

- スレッショルド:通常部分で-1~2dB・サビなど大きい部分で-3dB前後

こんな設定がいいでしょう。

1段目のコンプはとにかく

- 耳に刺さるアタックを叩く!!!

- 他の部分に作用してなくても気にしない

ということを意識してみてください。

2段目のコンプレッサー設定

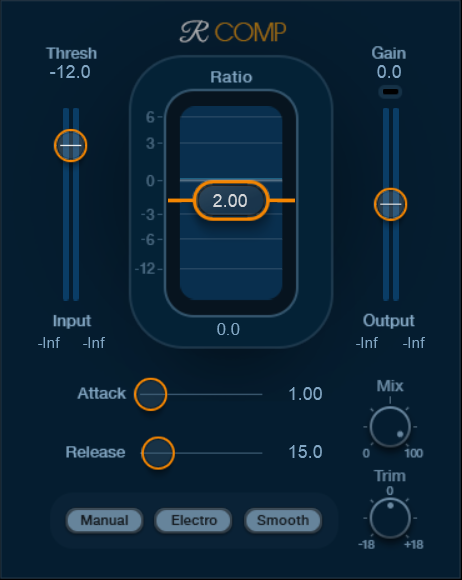

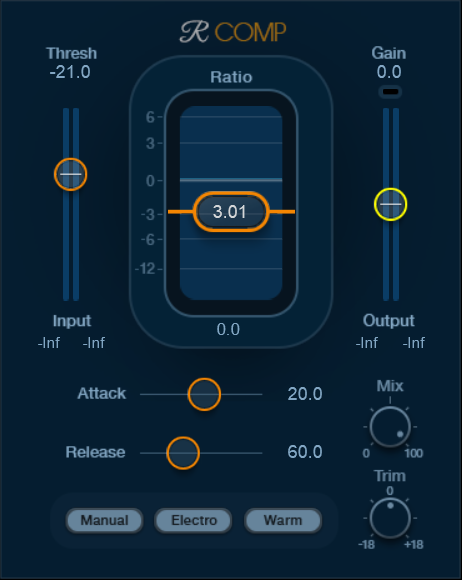

2段目のコンプレッサー設定は

- レシオ:2

- アタック:1ms

- リリース:15ms

- スレッショルド:GR-1~2dB

- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量

- Manual・Electro・Smooth

と、

- レシオ:3

- アタック:20ms

- リリース:45~60msで調整

- GR(INPUT):-4~5dB

- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量

- Manual・Electro・Warm

僕はこんな設定にしてます。

「2段目っつっといて2つ使っとるやん」

返す言葉もございません…

でもこれがいい音になるのです…

クレメンス…(謝罪を略すな)

Renaissance Compressorの

デジタル臭さで

- ぴったり

- べったり

- タイトに仕上げる

ことを意識してます。

(歌ってみたの場合、2MIXオケに馴染みやすくするため)

もし

Renaissance Compressorを持ってない場合は

お持ちのコンプレッサーで代替して

- レシオ:2~3

- アタック:早め~ちょい早め

- リリース:ちょい早め~並

- スレッショルド:GR前段-1~2dB・後段-4~5dB

こんな設定がいいでしょう。

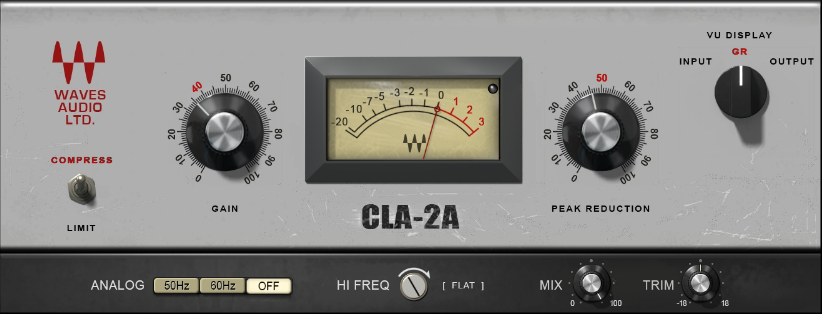

3段目のコンプレッサー設定

3段目のコンプレッサー設定は

- GAIN:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量

- PEAK REDUCTION:-1~1.5dB

- HI FREQ:100

僕はこんな設定にしてます。

最初にも言ったように

3段目は

やったりやらなかったりします。

- メロでメロメロしすぎ

- サビでサビサビしすぎ

つまり

メロとサビで

音量差があまりにもデカすぎる場合とかに

- ダメ押し

的な意味合いで使います。

また、

3段目の設定のコンプレッサーを

1段目に持ってきて、

あらかじめ

メロメロ部分と

サビサビ部分をグッとならしてから

本来の1、2段目をかけ始める…

とかってパターンもあります。

色々試してみてください。

メロとサビを別トラックで編集するのもいい

これ言うと本末転倒ですが、

たとえばメロとサビの音量差が

あまりにもデカすぎる場合は

『別トラックで編集』

したほうが

スマートに決まることもあります。

(分けた場合でもそれぞれに多段がけはするが)

僕はDAW『REAPER』使ってるんですけど

空間系トラックから

いくつものトラックに

センド飛ばすの手間なので、

なるべく1トラック内で完結させようとしてます。(訳:横着)

あと、

PCのCPUを節約する意図もあります。

アナログモデリングの

わりと重めのコンプを何個も使うと

すぐに動作がカクカクするので…

PCスペック低い人にとっても

コンプレッサー多段がけ×1トラック完結

は有効な手段でしょう~

なぜ多段がけするのか?

「ごちゃごちゃやらんでオートメーション書けばいいじゃん」

「Waves『Vocal Rider』使えばいいじゃん」

という声がたくさん聞こえてきました(幻聴)

ヤダ、書きたくない。

Vocal Rider重い。

PS.

ここまでやっとくと

オートメーション書く手間が最低限で済みます。

じっさい、僕はいつも

特に小さい1音ずつ、とかしか

オートメーション書きません。

ガチメンドクセーからよぉ!

だし、

面倒事をショートカットして

時短できるということは

- コンテンツ制作速度が上がる

- 高スパンで歌ってみた動画をリリースできる

→伸びるチャンスを増やせる

好循環を生み出せます。

ご参考までに~

→今回紹介した3つのコンプレッサーが一気に手に入るオトクなバンドル

もう埋まってたらすいません↓

歴10年が歌ってみたMIX承ります 1000再生に届かない悩みを一緒に解決しましょう!