「マスタリングとはなんぞや…」

そんな面持ちで

こちらのページに迷い込んでしまいましたね。

もう帰れませんよ。

よく

「マスタリングは難しい」

「マスタリングは至難の業」

「マスタリングは一朝一夕では習得できない」

などと

まるで人生を賭けた修行のごとく

囁かれてますが…

マスタリングはシンプルです。

少なくとも、

歌ってみたのマスタリングはシンプル

です。

マスタリングとは要するに

『どうすればリスナーが聴きやすくなるか?』

を追求するゲームなのです。

マスタリングとは?

僕もあなたのように

ずっとずっと長い間

いろっっっっっいろ検索して

路頭に迷ってましたが。

マスタリングの正解をお教えします。

『整えること』

です。

正確には

『リスナーから見て(聴いて)整っているか?』

ということですね。

歌ってみたの場合は

- ボーカルトラック

- 2MIX(マスタリング済みの時もある)オケトラック

基本的に2つの素材しか取り扱いません。

ので、このシンプルな考え方でOKです。

マスタリングについて

おそらく色んな人に

あれこれ吹き込まれてきたと思いますが、

よかったですね、

今夜はぐっすりですよ(^o^)

常にリスナー目線で”音”を考える

「リスナー目線で”整ってる”状態って?」

ここもシンプルに考えましょう。

ズバリ、リスナーが

- 音量ボタンを操作しなくても聴けるか?

- 視聴環境にこだわらなくても聴けるか?

- 再生ボタンを押しただけで適切な視聴ができるか?

- ちゃんと全部聴こえるか?

- 心地よい音作りか?

- 耳が痛くないか?

- 余計なことを考えずに聴き終えられるか?

→不快な思いをしないか?

てことです。

マスタリングに必要な手順

ということが分かれば、

マスタリングでやることって

自然と見えてきますよね。

- イコライザー

- コンプレッサー

- ディエッサー

- マキシマイザー

- リミッター

これらを達成できれば

リスナーにとって適切な

マスタリングが完了できそうです。

マスタリングの注意点

では具体的なTipsを~

といきたいところですが

マスタリングには注意点があります。

考え方の注意点です。

手順や内容が分かっても

考え方がおかしいと

出てくる音もおかしくなりますので、

まずは思考をアップデートしてみてください。

マスタリングとは

『不要なものを削る作業』

です。

後段で出てくる”マキシマイザー”以外は

不要なものを削るための作業です。

つまり

- イコライザー:不要な音を削る

- コンプレッサー:不要なダイナミクスを削る

- ディエッサー:不要な高音域を削る

- (マキシマイザー:ここは音量を付与する手順なので除外)

- リミッター:不要なクリップを抑制する

てな感じ。

マスタリングの具体的な手順・VSTプラグインのパラメーター

では

- マスタリングの具体的な手順

- VSTプラグインのパラメーター

紹介していきます~

マスタリングイコライザー(EQ)

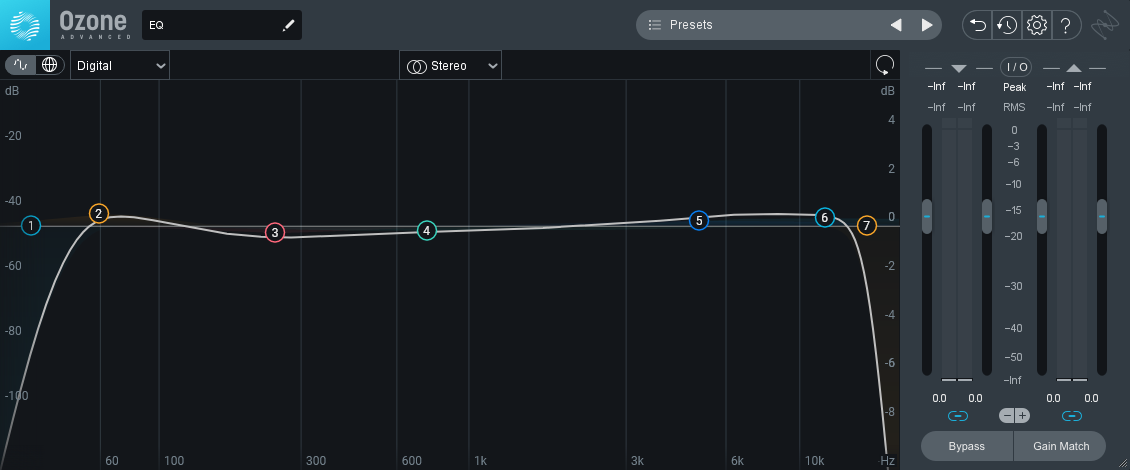

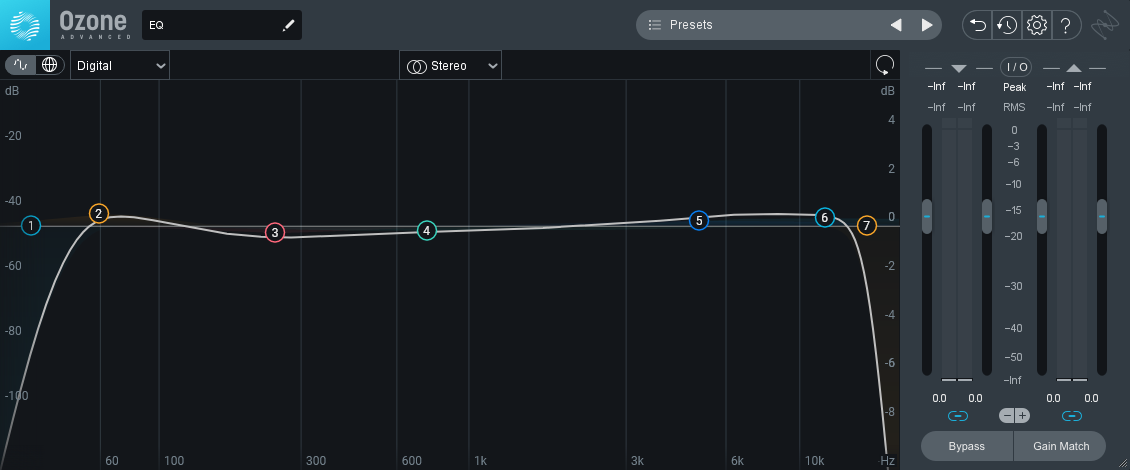

マスタリングEQの設定は

- 不要な超低音をローカット

- 不要な超高音をハイカット

- 間の部分で±~0.5dBで調整

僕はこんな設定にしてます。

人間には

可聴域(かちょういき)というものがあります。

耳で聞き取れない周波数のことですね。

どうせ誰にも聴こえないんだから、

あってもなくても困りません。

ので、

”無い”モノとして

扱いたいところですが、

MIX=デジタル音楽なので、

僕らの耳には聴こえなくても、

データとして、そこには残ってます。

なので僕はカットするようにしてます。

残す理由がないので。

ワイ、いらないモノ、捨てる。

ということで

順番に作業していきましょう~

- ローカット・ハイカット

- 間の部分のイコライジング

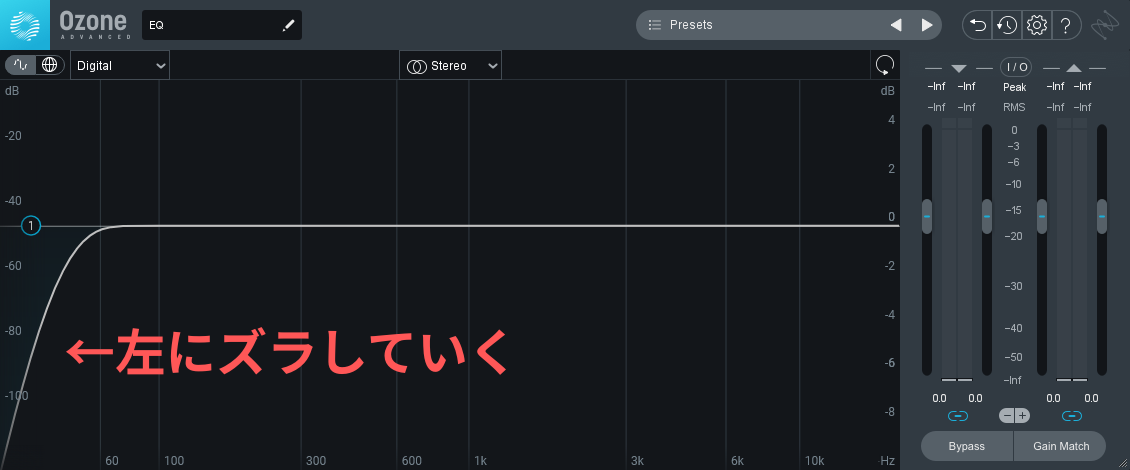

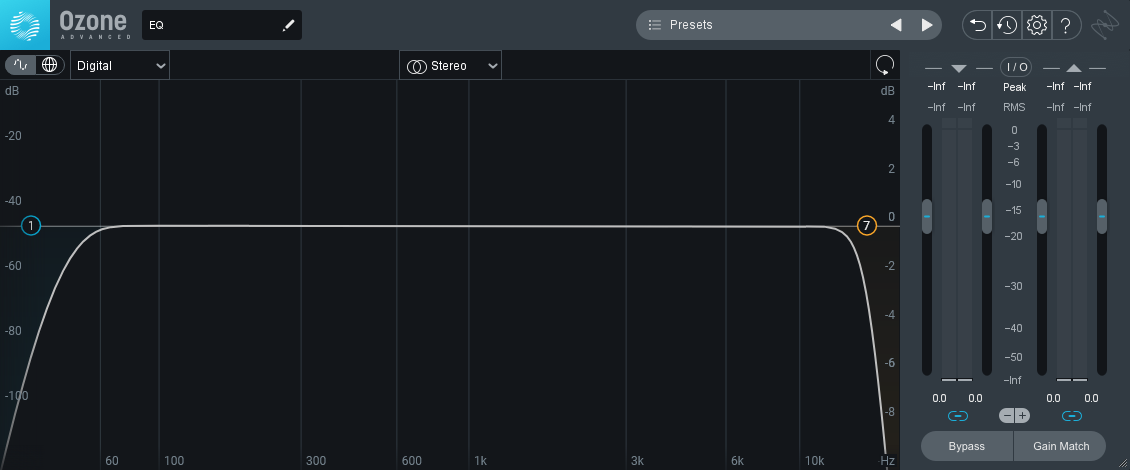

①-1 マスタリングイコライザー(EQ)ローカット・ハイカットの目安

マスタリングEQの

ローカット・ハイカットの目安ですが、

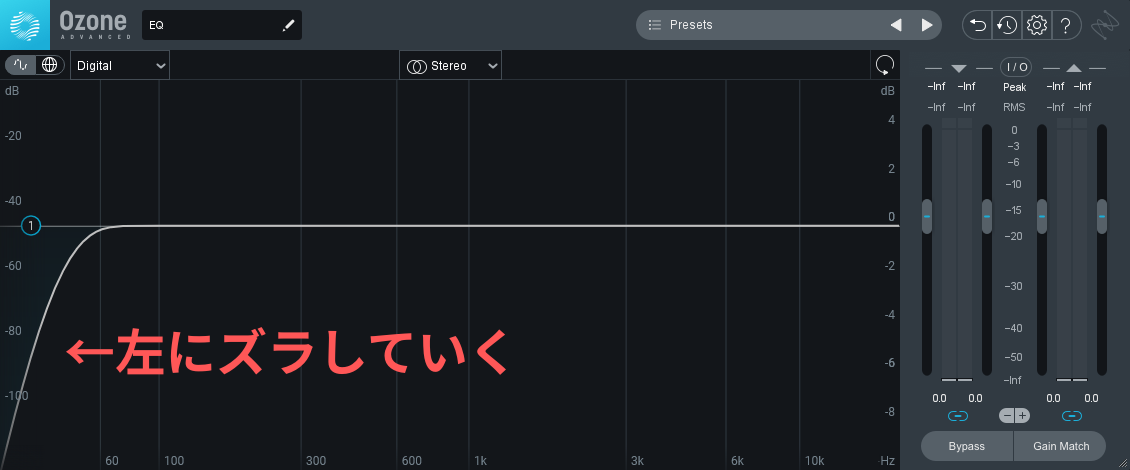

まずローカットは

- ハイパス設定にして

- EQポイントをソロ再生にして

- 低音域側にズラしていって

- 頭の後ろから(ゥン………ゥン………)と超低音がかすかに聴こえてくるポイント

を目安にしてます。

”ライブハウスの揺れ”みたいな部分ですね。

ここを削っておくと

②の手順のときに低音がよりスッキリします。

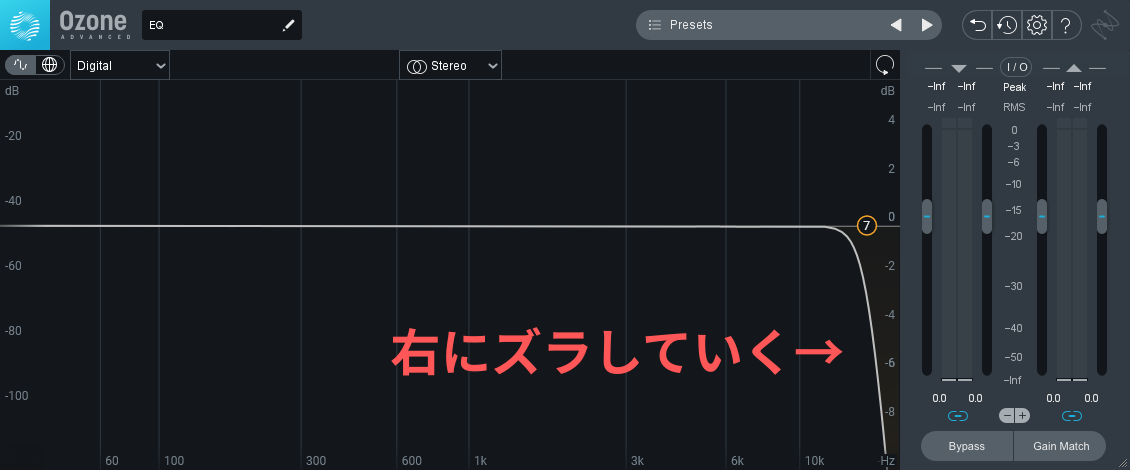

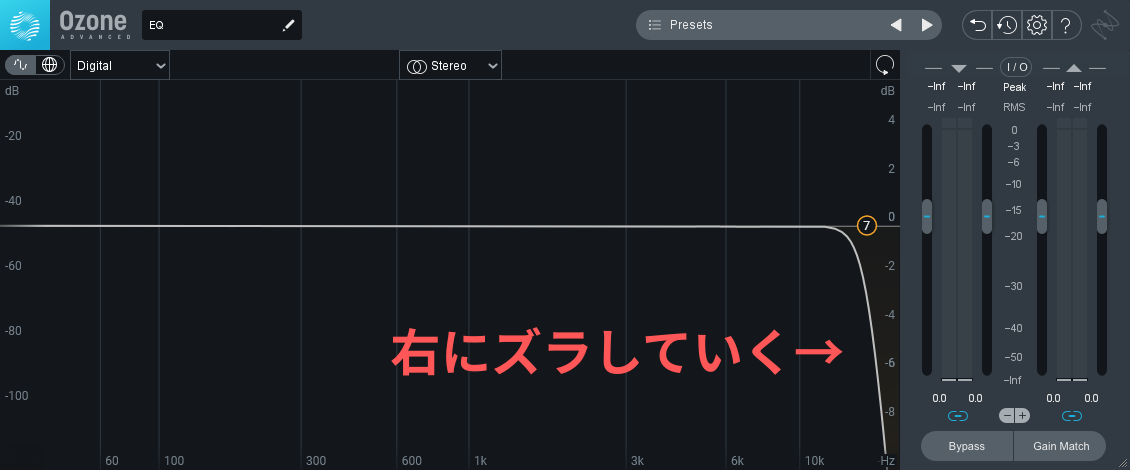

ハイカットは

- ローパス設定にして

- EQポイントをソロ再生にして

- 高音域側にズラしていって

- 耳のすぐそばで(チリ………チリ………)と超高音が暴れ出すポイント

を目安にしてます。

ここを削っておくと

②の手順で

高音域がカスタマイズしやすくなります。

で、

両方設定したら

かならずバイパスして聴き比べましょう。

音の分別がつかないうちは

本来残しておきたい、美味しいところまで削ってしまう

ということが起きがちですので。

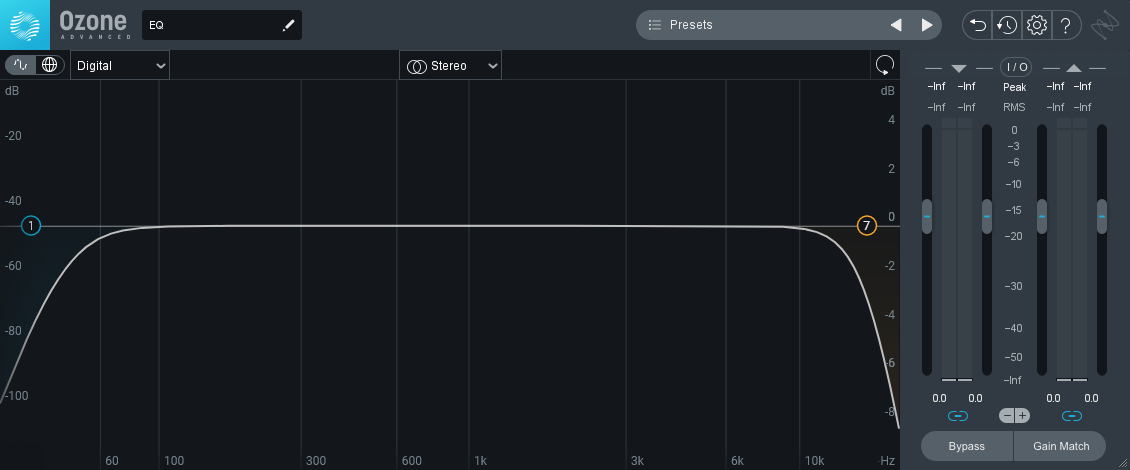

①-2 ローカット・ハイカットのカーブの強さについて

ローカット・ハイカットの

カーブの強さについてですが、

個人的には

音圧が高いほうが似合う楽曲(ロック・メタル・EDMなど)

→急なカーブ

ナチュラルな音圧が似合う楽曲(ジャズ・バラード・弾き語りなど)

→ゆるやかなカーブ

こんな考え方です。

イコライザーの仕組み的に

カーブが急なら

→直前まで音が変化せず詰まっている状態

カーブがゆるやかなら

→周囲の音を巻き込み変化させる状態

ですから、

ひとまずはこの考え方でいいと思ってます。

好みに合わせて調整してください。

②-1 ボディ部分のイコライジング

ローカット・ハイカットが完了したら

こんどは間の部分をいじっていきます。

目安としては

- 中音域を下げる

- 高音域を上げる

- 低音域を上げる

僕がドンシャリ志向なので

一例としてこのようになってますが

楽曲のテイストに合わせて調整してください。

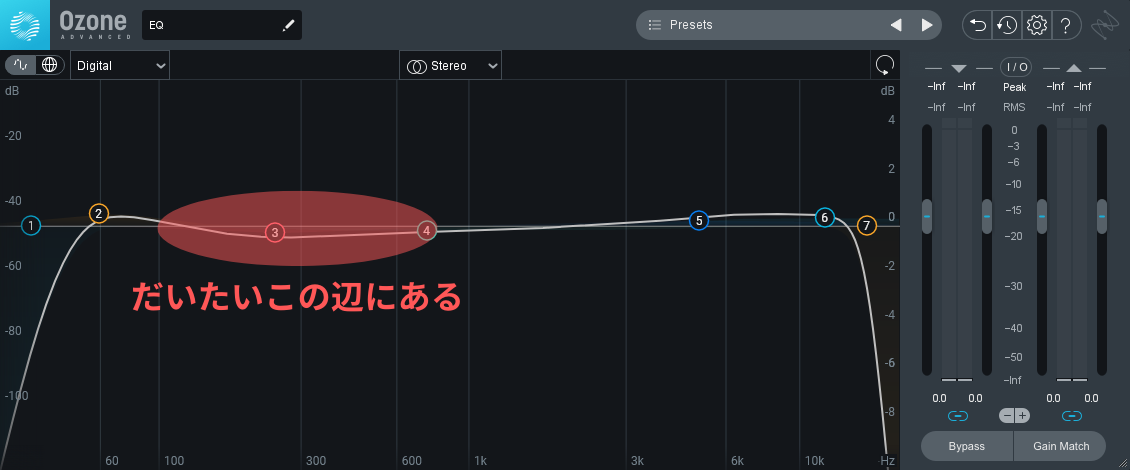

②-2 中音域の見極め方

じゃあまず

中音域を下げる

どこのポイントを攻めるのか?

ということですが、

僕は

- 音がモコつくポイント

- 音が渋滞してるポイント

を、よく叩きます。

具体的な周波数で言うと

- 100~150Hz

- 250~350Hz

- 650~750Hz

あたりですかね。

どの周波数を叩くか?については

- どんな楽曲で、どんな音が目立つか?

- どんなボーカルで、どんな処理をしたか?

- 楽曲とボーカルを合わせた結果、どんな音になったか?

見極めていただいて、

ケースバイケースで調整してください。

②-3 高音域の見極め方

高音域を上げる

僕の場合は

- ギターのきらびやかな部分

- シンセのキャンキャンした部分

- ハイハットのシャンシャン

を目立たせるために上げます。

すでに高音域が豊かなオケの場合は

上げないこともあります。

②-4 低音域の見極め方

低音域を上げる

僕の場合は

- 50~70Hz

低音楽器の鋭い・硬い部分を

目立たせるために上げます。

すでに低音域が豊かなオケの場合は

上げないこともあります。

マスタリングコンプレッサー

マスタリングコンプレッサーの設定は

- Comp Mode:STUDIO MASTER(ゆるやかに反応するタイプ)

- アタック:30ms

- リリース:60ms

- レシオ:1.5

- スレッショルド:GR~-1dB程度

- SC Filter:90Hz

僕はこんな設定にしてます。

そう、

僕はマスタリングで

マルチバンドコンプレッサー使いません。

その代わり、

低音のみバイパスします。

なぜかというと

低音域を潰さないことで

バスがドンドンなって気持ちえーやろ

という理屈です(理屈とは)

『低音が楽曲成分の半分を占める』

なんて話もありますし、

低音のありのままを残して

他をコンプしたほうが

- 中音域より上のボーカル・金物・シンセのゴチャゴチャだけまとめられる

- 低音域と、それより上の音域とのバランスが取りやすい

- 低音域の迫力を残したまま整う(上の音域は多少雑でも成り立ちやすい)

理にかなってると感じます。

マスタリングコンプレッサーのGR(ゲインリダクション)基準

マスタリングコンプレッサーは

- GR~-1dB程度に抑える

- -2dBで危険信号(部分的・瞬間的なら問題ない)

- -3dBいったら潰しすぎ

という指標にもとづいて作業してます。

マスタリングで音を潰しすぎると、

MIX初心者の悩みでよくある

音圧が高いのに迫力がない状態

ができあがってしまいます。

過剰なコンプによって

ダイナミクスが失われてると、

マキシマイザーで

音圧をパツパツにしても

物足りない音になってしまうんですね。

だし、

迫力がなくなるまで潰さないと

うまくまとまらないということは

MIXが間違っている可能性が高い

ということです。

マスタリングでゴチャゴチャやるよりも

MIX段階に戻って

やり直したほうが無難です。

ステレオイメージャー

- イコライザー

- コンプレッサー

セオリー通りに音を整えたら

ちょっとだけ、音を広げます。

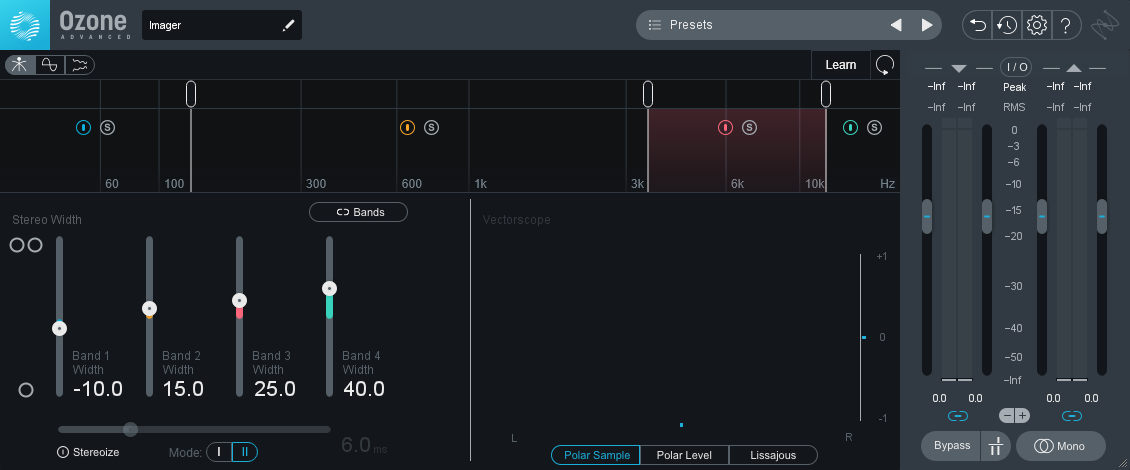

ステレオイメージャーの設定は

- 低音域:~130Hz・-10Width

- 中音域:~3500Hz・15Width

- 中音域~高音域:~12000Hz・25Width

- 超高音域:40Width

- Mode:Ⅱ

思考停止でこの設定をブッ刺してます。

なぜ音を広げるのか?というと

- 音圧が上がって聴こえる

- 視聴時の没入感が上がる(音が頭を包み込むような感覚)

て理由でやってます。

また、パラメーターの意図は

- 低音は中心から聴こえてくる(セオリー)

- 高音域は広げても破綻しにくい

- 低音域と高音域の棲み分けを明確にしてより音圧を上げたい

- 低音域と高音域の棲み分けを明確にして聴きやすくしたい

というのがあります。

各々で調整してください。

味付けコンプレッサー(ピークの追い込み&エキサイター効果)

- イコライザー

- コンプレッサー

- イメージャー

ときたところで

僕の場合はもう1本”味付けコンプ”します。

味付けコンプの設定は

- アタック:最遅

- リリース:最速

- レシオ:1.2

- スレッショルド:GR~-0.5dB

- IRON:STEEL

- OPTコンプはバイパス(スレッショルド1にして通さない)

僕はこんな設定にしてます。

このコンプ、

マスタリングにおいて僕が使いたい機能は

- ディスクリートコンプ

- IRON(内部トランス部品の違いによる音色の変化)

です。

さらなるピークの追い込みと、

エキサイター的な使い方ですね。

自分でやっといてアレですが、

ほとんど意味ないと思ってるんですけどw

でもバイパスして聴き比べると

「まぁ…なぁ~んか違うのかもな~」

て変化は感じ取れます。

(音が太く豊かになる気がする)

何度でも言おう。

マスタリングは、これでいい。

ディエッサー

マキシマイザーで音圧を上げる前に

僕の場合はディエッサーを挿します。

ディエッサーの設定は

- Audio:Split

- Frequency:イコライザーのハイカットと同じ周波数

- Side Chain:ハイパス

- スレッショルド:GR-3dB前後

僕はこんな設定にしてます。

「もっと前段で高音域の処理しないの?」

「イコライザーで高音域の処理したじゃん?」

という声が聞こえてきそうですが。

僕は基本的に効率志向でして、

いくつかのプロセスを経て

音が変わっていく間に

高音域が飛び出してくることがあるから、

それをまた処理しなきゃいけない

二度手間のほうがイヤなんですよね。

たとえば

マスタリング手順の

1段目でディエッサー処理したとして、

そのあと、

EQコンプイメージャーコンプ…

とやっていくことに

なるわけじゃないですか?

だいたいの場合、

また、浮いてくるんですよ。

最初にせっかく処理した

高音のイヤな要素が

EQコンプイメージャーコンプ…

によって

また出てくることがあるんです。

そしたら、しょうがなく

ディエッサー2本目を挿すハメになります。

メンドクセーじゃん。

てことで、

マキシマイザー直前に

「もうここから先には一歩も出さないぞ!」

という保証の意味も込めて

ディエッサーはかなり後段で処理してます。

マキシマイザー

みなさん大好き。

僕も大好き。

マキシマイザーのお時間です!

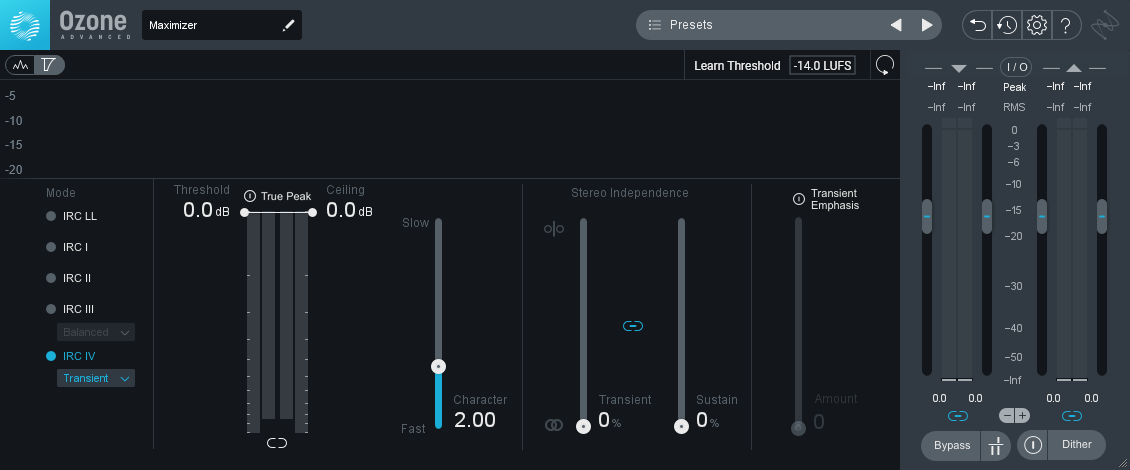

マキシマイザーの設定は

- Mode:IRC Ⅳ→Transient

- Character:2.00

- スレッショルド:GR~-2dB前後

僕はこんな設定にしてます。

これまでの工程でやってきた、

- 必要な音域の確保

- 潰さず大事に育ててきたダイナミクス

を尊重しつつ、

ガッツリ上げようマキシマイザー!!!

音圧きもてぃ~~~タイム突入!!!

マキシマイザーのコツ

僕の経験上の話なんですけど、

マキシマイザーは基本的に

- マスタリング済みオケ→MIX時にオケのフェーダーを下げた分だけ上げる

- 2MIXオケ→MIX時にオケのフェーダーを下げた分+2~3dB上げる

ここがよきポイントかな、と思いますね~

さらに詰めたい場合は

- マスタリング済みオケ→MIX時にフェーダーを下げた分+1dB

- 2MIXオケ→MIX時にフェーダーを下げた分+3~4dB

とかもありますけど、

あんまり詰めすぎると

音が滲んでノイズが出たり

ポンピングして台無しになったりするので

基本的には詰め過ぎないように~

人生、きもてぃ~~~ことは、ほんのちょっとでいいのです(何の話)

リミッター

- イコライザー

- コンプレッサー

- イメージャー

- コンプレッサー

- ディエッサー

ときたら

最後にリミッターを挿します。

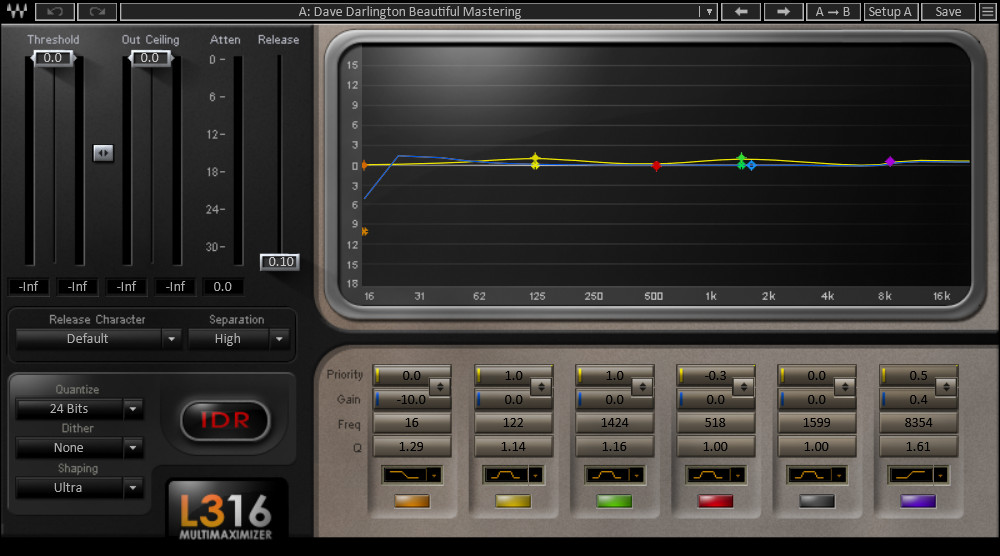

リミッターの設定は

- スレッショルド:0のままポン挿し

- ほかの項目は多いので画像参照↑

僕はこんな設定にしてます。

このリミッターは特殊でして、

ささやか~なEQ機能がついてます。

僕はこのEQ機能が使いたいんですよね~

L316のEQ機能では

- さらに音をサクッとメリハリ付けたい

- リミッティングしつつ、ボーカルを少しだけ前に出したい

という狙いがあります。

ちなみに、

L316のプリセットの中に

『Dave Darlington Beautiful Mastering』

てのがあるので、

それを少しいじった設定となっております。

マスタリングのコツ

マスタリングにはコツがあって

『エフェクトをチョコチョコかける』

のがミソです。

イコライザーなら±0.5dB程度。

コンプレッサーならGR-1dB程度。

すでに途中途中で

なんども言ってきましたけど

マスタリングによる変化を求めないこと。

音の変化はMIXによって達成されるものであり、

マスタリングはあくまでも『整える』要素だからです。

マスタリングが上手く行かないときは?

と、

マスタリングやってみると

いろんな悩みが出てくることと思います。

「±0.5dBでイコライザー処理してもボーカルが変質してしまう…」

「コンプがボーカルにばっかり引っかかってオケが暴れっぱなし…」

「音圧上げてもベッタリするばかりで迫力がない…」

おぉ~よかったじゃないですか。

間違いに気づけて。

”チョコチョコかける”という

マスタリングのセオリーを守って

作業したおかげで

『マスタリング前、つまりMIXが間違っている』

ということに気づけるんです。

正しいマスタリングができてれば

- ショボい状態で出さなくて済む

- これからもっと音作りが上手くなる

- もっと耳がよくなる

ァラ便利~

PS.

音楽、もといDTMの世界において、

マスタリングに対する考え方は、

MIXに対する考え方よりも

さらに過激を極めております。

毎日ネットのどこかで

誰かと誰かの

レスバトルが繰り広げられている話題です。

要は、

一人ひとり言ってることがまるで違う。

マスタリングとは、そういう分野です。

あんまり気にせず、

楽しくやったらいいですよ。

レスバはあなたの仕事じゃない。

あなたの仕事は、

目の前のコンテンツ作りです。

もう埋まってたらすいません↓

歴10年が歌ってみたMIX承ります 1000再生に届かない悩みを一緒に解決しましょう!